Wichtige Begriffe

Was bedeutet eigentlich... ?

Auf dieser Seite erklären wir einige Begriffe, die in unserer Antidiskriminierungsarbeit besonders wichtig sind. Zudem sind sie hilfreich, wenn Ihr Euch zum Thema Diskriminierung informieren möchtet. Dabei haben wir uns auf Begriffe beschränkt, welche bei uns besonders häufig vorkommen. In der Linkliste findet Ihr Glossare anderer Institutionen, die viele weitere Begriffe beinhalten und ausführlicher beschreiben. Zudem beziehen wir uns auf Dokumente der Viadrina und gesetzliche Grundlagen. Ihr vermisst einen Begriff oder habt sonstiges Feedback? Dann schreibt uns gerne eine Mail!

Werden Menschen im Alltag auf ihre körperliche, ihre psychische Behinderung oder zum Beispiel auf eine Lernschwierigkeit reduziert und ungleich behandelt, spricht man von Ableismus. Menschen mit Behinderung werden also von anderen Menschen ohne Behinderung auf die Merkmale reduziert, in denen sie sich vom vermeintlichen „Normalzustand“ unterscheiden. Dies können zum Beispiel sichtbare oder unsichtbare Merkmale sein, also ein Rollstuhl oder eine psychische Erkrankung. Von diesen Merkmalen wird anschließend, ohne die Person mit Behinderung zu kennen oder mit ihr zu sprechen, beispielsweise darauf geschlossen, was die Person vermeintlich kann oder nicht kann oder wie sich die Person fühlt – und entsprechend wird sie behandelt. Diese Ungleichbehandlung ist eine Art von Diskriminierung.

Der Ausdruck Ableismus ist die Übersetzung des englischen Ausdrucks „ableism“. Dieser setzt sich zusammen aus „to be able“: „fähig sein“ und der Endung „-ism“, im deutschen „-ismus“. Die Endung „-ismus“ findet man in vielen Wörtern wieder, die eine grundlegende Haltung zu etwas zeigen.

In Anlehnung an rechtspopulistische, konservative Theorien und als Gegenbewegung zum Feminismus diffamieren Anhänger*innen des Antifeminismus emanzipatorische Forderungen und Errungenschaften von Frauen und Menschen. Sie blenden dabei bewusst aus, dass es ein historisch-kulturell geprägtes Machtgefälle zwischen Männern, Frauen und queeren Menschen gibt, welches feministische Bewegungen mit ihren Bestrebungen herausfordern. Z. B. sehen sie in der Frauenquote eine Benachteiligung von Männern, ohne anzuerkennen, dass diese positive Maßnahme andere, weniger sichtbare Mechanismen der Diskriminierung ausgleichen soll.

Antisemitismus basiert auf einer doppelten Unterscheidung. Die Wir-Gruppe wird zunächst als „Volk“, Staat, Nation, „Rasse“, Identität, Kultur oder Religion von anderen „Völkern“, Staaten usw. unterschieden. Diese Einheiten werden in einer antisemitischen Logik immer als wesenhafte, einheitliche und harmonische Gemeinschaften verstanden. „Die Juden“ werden ihnen dann als Gegenprinzip gegenübergestellt. Durch eine entsprechende Stereotypisierung werden „die Juden“ für alle verunsichernden und als negativ empfundenen Umstände politischer, ökonomischer und kultureller Modernisierungsprozesse verantwortlich gemacht. So wird Ihnen die Bedrohung und „Zersetzung“ jener als ursprünglich imaginierten Gemeinschaft(en) zugeschrieben. Daraus ergeben sich der Glaube an eine in Gut und Böse eingeteilte Welt, an das Wirken verborgener Mächte und Verschwörungen als weitere Grundelemente des Antisemitismus. Da „die Juden“ in dieser Logik die personifizierte Bedrohung darstellen, sind dem Antisemitismus außerdem die Umkehr von Opfern und Täter*innen und die Diskriminierung – bis zur Vernichtung – von Menschen, die als „Juden“ markiert werden, eingeschrieben. Antisemitische Stereotype rechtfertigen diese Diskriminierungen. Als wichtige Formen von Antisemitismus werden unterschieden: christlicher, rassistischer, sekundärer, israelbezogener und NS-vergleichender Antisemitismus bzw. antizionistischer und islamistischer/islamisierter Antisemitismus.

Menschen, die sich als asexuell identifizieren, verspüren wenig oder keine sexuelle Anziehung zu anderen. Das bedeutet nicht, dass sie keine tiefen Beziehungen oder Emotionen haben. Viele asexuelle Menschen pflegen enge Freundschaften, romantische Bindungen oder platonische Partnerschaften – oft ohne sexuelle Komponente.

Der Begriff Bisexualität meint üblicherweise, dass man sich sowohl zu Frauen als auch zu Männern hingezogen fühlt. Er kann aber auch deutlich machen, dass man mehrere Geschlechter romantisch und/oder sexuell anziehend findet und schließt so auch die Vielfalt von Geschlechtern ein.

Diskriminierung ist eine Herabsetzung und Verletzung der nach dem Grundgesetz unantastbaren Würde, der Rechte und Freiheiten des einzelnen Menschen. Konkret werden Menschen wegen bestimmter Merkmale benachteiligt, beleidigt, ausgeschlossen, schlecht oder anders behandelt. Auch herabwürdigende Kommentare oder Witze zählen zu Diskriminierung.

Diskriminierungsmerkmale:

Es gibt es verschiedene Merkmale. So werden zum Beispiel alleinerziehende Mütter bei der Jobsuche häufig benachteiligt. Auch Väter die Elternzeit nehmen wollen und Menschen mit Krankheiten, wie zum Beispiel HIV, erleben Nachteile und Ausgrenzung. Folgende Diskriminierungsmerkmale treten häufig auf, einige sind nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Deutschland verboten. In Klammern stehen Beispiele für Gründe, die zu Diskriminierung führen:

- Alter (jung oder alt sein)

- Geschlecht (eine Frau oder geschlechterdivers sein)

- Behinderung (eine Behinderung oder chronische Krankheit haben)

- Ethnische Herkunft (eine bestimmte Hautfarbe oder ein bestimmtes Aussehen haben, eine bestimmte Sprache sprechen oder einen Migrationshintergrund haben)

- Sexuelle Orientierung oder Identität (z.B. lesbisch, bisexuell oder schwul sein)

- Religion oder Weltanschauung (sich zu einer bestimmten Religion bekennen und sie ausüben oder nicht gläubig sein)

- Soziale Herkunft oder soziale Stellung (bspw. eine geringe Bildung haben, zur Arbeiterklasse gehören oder einen Beruf haben, der wenig Ansehen hat)

- Familienstand (unehelich, in eine bestimmte Kaste (Indien) oder in eine bestimmte Familie geboren werden)

- Aussehen (übergewichtig sein)

- Nationale Herkunft (aus einem bestimmen Land oder einer bestimmten Region kommen)

- Vermögen (viel oder wenig Geld haben)

Wie werden Menschen diskriminiert?

- Beleidigungen oder Beschimpfungen.

- Gewalt: Menschen werden geschlagen, gekratzt, bespuckt, geschubst, psychisch unter Druck gesetzt.

- Ausschließen oder Ausgrenzen: Niemand spricht mit der Person, die diskriminiert wird. Sobald sie in einen Raum kommt, sind alle still. Sie bekommt wichtige Informationen nicht und die anderen Menschen lachen über sie.

- Übergriffe: Menschen werden absichtlich auf Englisch angesprochen oder gefragt, woher sie kommen, obwohl alle wissen, dass sie Deutsche sind. Menschen mit Behinderung wird Hilfe aufgedrängt, obwohl sie keine brauchen oder wollen.

Wie entsteht Diskriminierung?

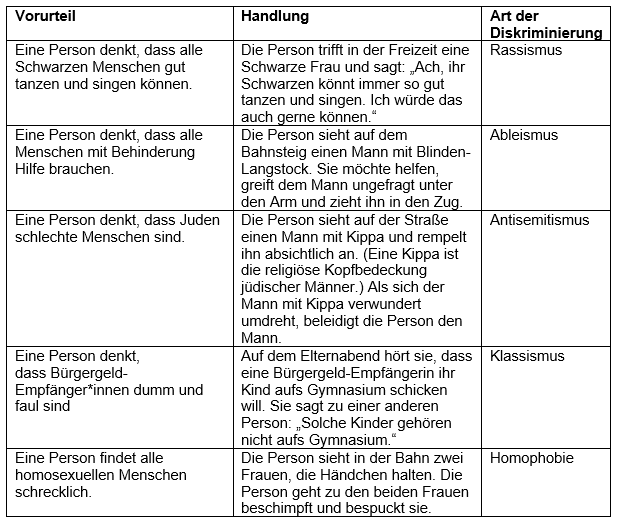

Die ungleiche und ungerechte Behandlung von Menschen aufgrund bestimmter Eigenschaften beruht meist auf Vorurteilen. Vorurteile sind falsche Annahmen über Personen oder ganze Personengruppen, meist sogar ohne die Menschen zu kennen. Sie werden (auch unbewusst) herangezogen, um zu rechtfertigen, weshalb manche Menschen besser oder schlechter behandelt werden als andere. Wer ein Vorurteil gegenüber einer Person oder Gruppe hat, ist fest davon überzeugt, die Person lässt sich auch bei sehr guten Argumenten kaum davon überzeugen, dass das Vorurteil falsch ist. Welche Vorurteile Menschen haben, können wir nicht sehen, sie haben diese oft, ohne darüber nachzudenken. Viele Vorurteile wurden zu Hause, in der Schule, in Vereinen, durch Filme oder Werbung gelernt, ohne es zu merken, ohne darüber nachzudenken oder darüber zu reden.

Menschen können auch mehrere Formen von Diskriminierung erleben. Ebenso können Menschen, die selbst diskriminiert werden auch andere Menschen diskriminieren.

Wer diskriminiert?

- Persönliche Diskriminierung: Eine Einzelperson diskriminiert andere Menschen: Kollegin einen Kollegen.

- Institutionelle Diskriminierung: Organisationen oder Institutionen diskriminieren: zum Beispiel Unternehmen, Universitäten, Vereine, Schulen, Verwaltungen, Behörden.

- Gesellschaftlich-kulturelle Diskriminierung: Wenn in der Öffentlichkeit diskriminierende Sprache oder diskriminierende Bilder benutzt werden: zum Beispiel in Talkshows, auf Internetseiten, auf Social Media, in Filmen, Musik, Büchern oder in der Werbung.

- Strukturelle Diskriminierung: In der gesamten Gesellschaft gibt es Strukturen, die Menschen diskriminieren. Zum Beispiel gibt es nur wenige barrierefreie Wohnungen. In bestimmten Vierteln oder Orten sind keine Menschen erwünscht, die wenig Geld oder eine bestimmte Hautfarbe haben. Vereine nehmen keine Frauen, homosexuelle oder Schwarze Menschen auf, obwohl es dafür keinen plausiblen und inhaltlich nachvollziehbaren Grund gibt.

Was kann ich selbst gegen Diskriminierung tun?

Menschen können sehr unterschiedlich diskriminiert werden. Manchmal kann es ein rassistisches „Kompliment“ sein, manchmal bedeutet Diskriminierung auch Gewalt. Was Sie gegen Diskriminierung tun können, lässt sich deswegen nicht eindeutig beantworten. Es kommt auch darauf an, was Sie tun wollen und was Sie sich zutrauen.

Wer in Gefahr ist, sollte am besten weglaufen und Hilfe holen. Auch kommt es darauf an, ob eine einzelne Person oder eine Gruppe einen Menschen diskriminiert. Manchmal wird man von Freunden diskriminiert, die sich darüber bisher keine Gedanken gemacht haben.

Wichtig sind vor allem Menschen, die Diskriminierung beobachten. Sie können Menschen beistehen und sie unterstützen. So steht die diskriminierte Person nicht mehr alleine da. Außerdem merkt die Person, die einen anderen Menschen diskriminiert hat, dass nicht alle Menschen so denken wie sie.

Sollten Sie Diskriminierung beobachtet oder erfahren haben, können Sie sich jederzeit an unsere Anlaufstelle zum Schutz vor Diskriminierung wenden.

Was können Sie tun, wenn Sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass Sie eine andere Person diskriminiert haben?

- Nehmen Sie es ernst, wenn jemand zu ihnen sagt: Das was du sagst, ist unfair, verletzend oder diskriminierend.

- Auch wenn es schwer ist: Reagieren Sie nicht sofort und bleiben Sie ruhig. Denken Sie darüber nach, was die Person gesagt hat. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.

- Entschuldigen Sie sich, wenn Sie einen anderen Menschen verletzt haben. Auch wenn Sie es nicht so gemeint haben.

- Lernen Sie dazu: Vielleicht haben wir früher Wörter wie „Zigeunerschnitzel“ gesagt und fanden sie völlig normal. Jetzt aber wissen wir mehr darüber und sagen solche Wörter nicht mehr, weil sie unfair oder verletzend sind.

- Besuchen Sie Antidiskriminierungsschulungen und holen Sie sich ggf. Unterstützung bei Antidiskriminierungsstellen.

Folgen von Diskriminierung

Diskriminierung schadet dem einzelnen Menschen und auch unserer Gesellschaft und Wirtschaft, denn sie kann zu Krankheiten (wie Depressionen, Angst-Störungen oder Herzproblemen), zu Einsamkeit und weniger Chancen und Teilhabe führen.

Zudem können durch Diskriminierungen Konflikte (Streit, unsachliche Diskussionen, Hass und Probleme) entstehen. Auch wirtschaftliche und gesundheitliche Kosten folgen daraus, denn wenn Menschen durch Diskriminierung krank werden, entstehen für Arbeitgeber*innen und Gesellschaft Kosten für Arbeitsausfälle, Medikamente und medizinische Behandlungen.

Der Begriff Diversität (englisch: diversity) wird häufig als Synonym für Vielfalt verwendet. Genauer versteht man darunter die Vielfalt oder Verschiedenartigkeit von Merkmalen und Eigenschaften innerhalb einer Organisation, Gruppe oder der Gesellschaft.

Darüber hinaus bezeichnet der Begriff ein gesellschaftliches Konzept, das auf der Idee basiert, dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit wertvoll ist und dafür Anerkennung und Respekt verdient. Unsere gesellschaftliche Vielfalt zu schätzen und zu fördern, ist Grundlage dafür, die Diskriminierung von Individuen und Gruppen zu reduzieren und Chancengleichheit zu erreichen.

Allen Diversity-Ansätzen ist gemein, dass sie Barrieren und Diskriminierung (z.B. im Arbeitsumfeld) abbauen und personale Vielfalt fördern möchten.

Machtkritische Diversity-Ansätze suchen nicht nur nach individueller Verantwortung für Diskriminierung, sondern setzen sich auch auf struktureller Ebene mit den bedingenden Ursachen auseinander.

Der Begriff wurde von der US-amerikanischen Bürgerrechts- und Selbsthilfebewegung geprägt und steht für Selbst-Ermächtigung oder Selbst-Befähigung. Gemeint ist damit ein Prozess, in dem benachteiligte Menschen ihre eigenen Kräfte entwickeln und Fähigkeiten nutzen, um an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen teilzuhaben und so ihre Lebensumstände und Entwicklungsmöglichkeiten zu verbessern. Dazu zählen Konzepte und Strategien, die dazu beitragen, dass Menschen in marginalisierten Positionen, die Ausgrenzung erfahren, ein höheres Maß an Selbstbestimmung und Autonomie erhalten und ihre Interessen eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt vertreten und durchsetzen können. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbstermächtigung als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen.

Der Begriff Feminismus beschreibt gesellschaftliche Bemühungen, die Rechte von Frauen zu stärken und Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erreichen. Feminismus äußert sich einerseits in einer sozialpolitischen Bewegung zur Förderung von Frauenrechten sowie andererseits in theoretisch-wissenschaftlichen Arbeiten zur Entwicklung von Perspektiven zur Gleichberechtigung.

Der aus dem Englischen stammende Begriff steht für das soziale Geschlecht. In Abgrenzung zum biologischen Geschlecht (engl.: sex) sind mit sozialem Geschlecht die gesellschaftlich, sozial und kulturell konstituierten Geschlechterrollen von Frauen und Männern (die gesellschaftlich dominanten Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit) gemeint. Betont wird damit, dass Vorstellungen über „typisch weibliche“ oder „typisch männliche“ Aufgaben und Rollen nicht naturgegeben sind, sondern auf kulturellen Traditionen und gesellschaftlichen Konventionen beruhen. Gleichzeitig können sex und gender nicht komplett voneinander abgegrenzt werden: Soziales Geschlecht lässt sich nicht völlig von biologischen Merkmalen trennen und umgekehrt beeinflussen die sozialen Geschlechter die Vorstellung von biologischen Geschlechtern. Insofern beeinflussen sich beide Kategorien wechselseitig.

Geschlechterdiverse Menschen identifizieren sich nicht eindeutig als Mann oder Frau. Dazu zählen beispielsweise intergeschlechtliche, transgeschlechtliche oder nicht-binäre Menschen.

intergeschlechtlich: Menschen, deren körperliche Geschlechtsmerkmale (Chromosomen, Hormone, innere und äußere Geschlechtsorgane) nicht eindeutig männlich oder weiblich sind.

transgeschlechtlich: Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.

nicht-binär (abinär): Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren.

Im Kontext von Geschlecht bedeutet Binarität die Einteilung aller Menschen in zwei klar getrennte Kategorien: männlich und weiblich (Zweigeschlechtlichkeit). Sowohl Menschen, die nicht in diese Geschlechterordnung passen, z. B. wegen einer nicht-binären Geschlechtsidentität, als auch die biologische Bandbreite von Geschlecht werden ausgeblendet.

agender: Menschen, die kein Geschlecht haben, sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen oder mit dem Konzept von Geschlecht nichts anfangen können.

Seit Ende 2018 haben inter* und trans* Menschen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland die Möglichkeit, beim Eintrag ins Personenstandsregister außer „männlich“ und „weiblich“ auch „divers“ oder "ohne" zu wählen. Dieses Urteil wirkt sich nicht nur auf das Personenstandsrecht aus, sondern hat Folgen für viele weitere Bereiche. Im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) betrifft das vor allem den Diskriminierungsschutz im Arbeitsleben.

Hate Speech (dt.: Hasssprache) meint abwertende Äußerungen, die sich gezielt gegen bestimmte Personen oder Personengruppen richten. In menschenfeindlichen (z. B. rassistischen, antisemitischen) Äußerungen, werden Personen oder Personengruppen beleidigt oder bedroht. Dieser Hass kann sich unter anderem in Rede- und Schriftbeiträgen, besonders in den sozialen Medien, widerspiegeln.

Heteronormativität bezeichnet die Annahme, dass alle Menschen heterosexuell sind: Männer begehren Frauen, Frauen begehren Männer.

Heterosexualität gilt als das „Normale“; alles Abweichende wie z.B. Homosexualität gilt als „unnormal“.

Der Wortteil Normativität betont die gesellschaftliche Normvorgabe. Bewusst und unbewusst wird die Regelhaftigkeit des Heterosexuellen vorrangig präsentiert und gepflegt. Die heterosexuelle Ehe und die darauf gründende Kleinfamilie gelten bis heute als der zeitlos gültige Normalfall der Lebensgestaltung.

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen von Anfang an gleichberechtigt dazugehören: überall und zu jeder Zeit; dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können – unabhängig von unterschiedlichen Merkmalen oder einer Behinderung.

Der Begriff leitet sich vom lateinischen includere ab und bedeutet so viel wie einschließen.

Bei der Leitidee der Inklusion geht es darum, Barrieren in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens abzubauen, damit alle Menschen die gleichen Chancen haben. Nur so können sie gleichberechtigt teilhaben und aktiv mitgestalten, z.B. in der Kita, Schule, im Arbeitsleben und Alltag.

Die Umgebung muss so gestaltet werden, dass sie für alle Menschen gleichermaßen zugänglich ist, nicht einzelne Menschen müssen sich an die Umwelt anpassen. So entsteht eine Gesellschaft, in der zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen willkommen sind.

Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?

Mit Integration ist gemeint: Ein Mensch oder eine Personengruppe muss sich anpassen oder einfügen, um mitmachen zu können. Sei es eine Anpassung an vorgegebene Strukturen oder ein Einfügen in ein bestehendes System.

Bei der Integration bleiben die äußeren Faktoren aber unverändert. Damit sind zum Beispiel räumliche Bedingungen, fehlende Unterstützungsangebote sowie die Gesellschaft selbst gemeint. Oft gibt es gesonderte, vermeintliche Lösungen. Diese ermöglichen zwar oft eine Teilnahme – eine vollständige Gleichstellung wird aber nicht geschaffen.

Was steht in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) über Inklusion?

In der UN-Behindertenrechtskonvention ist Inklusion als Leitidee fest verankert. Sie fordert, dass Menschen mit Beeinträchtigung in allen Lebensbereichen gleichberechtigt teilhaben können und frei von Diskriminierung und Ausgrenzung sind.

In insgesamt 50 Artikeln sind verschiedene zentrale Menschenrechte geregelt, wie beispielsweise das Recht auf Bildung, Arbeit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe.

Die Vertragsstaaten, zu denen auch Deutschland zählt, verpflichten sich zur Umsetzung der Konvention und Gleichberechtigung vor dem Gesetz, allerdings gibt es in Deutschland noch erheblichen Handlungsbedarf.

An der Viadrina gibt es eine Inklusionsbeauftragte und auch eine Inklusionsvereinbarung (diese ist für Beschäftigte im Intranet einsehbar).

Der Begriff Klassismus bezeichnet die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres (zugeschriebenen) ökonomischen, sozial- oder bildungspolitischen Status bzw. ihrer Herkunft. Dies kann sich z.B. durch beleidigende Kommentare, Herabwürdigungen etc., sowie durch begrenzten Zugang zu Wohnraum, Bildungsabschlüssen, Gesundheitsversorgung u.a. äußern.

Die Abkürzung LSBTIQA* / LGBTQIA* ist eine Sammelbezeichnung und steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche, queere und agender Personen. Das Sternchen ist ein Platzhalter für verschiedene Identitäten. Die Abkürzung kommt in unterschiedlichen Varianten vor und kann noch weitere Zusätze beinhalten.

Machtmissbrauch ist der Gebrauch von Macht, z. B. durch eine Führungskraft, für den eigenen Nutzen oder den einer Gruppe, der man angehört, auf Kosten von anderen. Je gravierender die Konsequenzen für die Betroffenen sind, umso stärker ist die Ausprägung des Machtmissbrauchs. Machtmissbrauch in der Wissenschaft kann als missbräuchliche Nutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses insbesondere in einer hierarchischen Struktur verstanden werden. Machtmissbrauch hat verschiedene Facetten und Ausprägungen, die von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt über Drohungen bis zu wissenschaftlichem Fehlverhalten reichen können. Dabei vermischt sich Machtmissbrauch häufig auch mit anderen Diskriminierungsarten wie Rassismus, Sexismus oder Ableismus.

Marginalisierung bezeichnet die Verdrängung von Individuen oder Bevölkerungsgruppen an den Rand der Gesellschaft. Die Verdrängung kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen, also zum Beispiel geografisch, wirtschaftlich, sozial oder kulturell sein; meist spielt sie sich auf mehreren Ebenen gleichzeitig ab. Marginalisierung findet in einem Machtgefüge statt und geht mit Diskriminierung einher: Je weiter am gesellschaftlichen Rand sich eine Gruppe befindet, desto weniger Macht hat sie und desto stärker ist sie gegenüber der gesellschaftlichen „Mitte“ benachteiligt. Marginalisierung betrifft nicht nur zahlenmäßige Minderheiten. So wird in einer patriarchalen Gesellschaft Weiblichkeit marginalisiert, obwohl Frauen keine Minderheit sind.

Der Begriff beschreibt negative kommunikative Handlungen von einer Person oder mehreren verschiedenen Personen, die gegen eine Person gerichtet sind und die wiederholt und systematisch vorkommen.

Dies können z.B. sein:

- Verleumdung von Mitbeschäftigten oder deren Familienangehörigen

- Verbreiten von nicht nachweislich wahren Gerüchten über Personen oder deren Familien

- absichtliches Zurückhalten von notwendigen Informationen

- Desinformation

- Drohung und Erniedrigung

- Beschimpfung, verletzende Behandlung, Hohn und Aggressivität

- unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte und Kolleg*innen, z.B. die Zuteilung kränkender, unlösbarer, sinnloser oder gar keiner Aufgaben

- wiederholt oder koordiniert persönlich beleidigende Äußerungen gegenüber Personen, z.B. in Form der üblen Nachrede in öffentlichen und universitären Foren

Der Begriff Patriarchat kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt so viel wie „Vaterherrschaft“. Vereinfacht gesagt, ist das Patriarchat eine Gesellschaftsform, die von Männern geprägt ist. Die vorherrschenden Normen und Werte gehen auf männliche Denk- und Verhaltensmuster zurück. Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man das Patriarchat oft als Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen – letztlich beschreibt es aber noch allgemeiner die Vorherrschaft von dominanten Männern gegenüber allen anderen Geschlechtern.

Patriarchale Strukturen und die damit einhergehende Geschlechterungerechtigkeit gibt es weltweit in den unterschiedlichsten Kulturen. So sind in Deutschland führende Positionen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vor allem von Männern besetzt, Frauen verdienen beispielsweise im Durchschnitt deutlich weniger als Männer, selbst wenn sie die gleichen Tätigkeiten ausüben. Zudem übernehmen Frauen häufiger als Männer unbezahlte Tätigkeiten in den Bereichen der Sorge-Arbeit und der Kindererziehung, was sich in einer finanziellen Schlechterstellung niederschlägt.

Queer wird häufig als Sammelbegriff für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen verwendet. Als Selbstbezeichnung wird er aber oft auch benutzt, um eine Identität, jenseits von Kategorien wie „Mann“ und „Frau“ oder „heterosexuell“ und „lesbisch“/ „schwul“ zu bezeichnen. Queer kann sich auch auf eine Haltung beziehen, die Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität in Frage stellt. Das eigentlich eher negativ konnotierte Adjektiv „queer“ bedeutet im Englischen etwa „abweichend, schräg“ und wurde zunächst als Schimpfwort benutzt, um Personen, die von der gesellschaftlich vorgegebenen Heteronormativität abweichen, abzuwerten. Im Zuge einer positiven Aneignung des Begriffes kam es jedoch zu einer Neubewertung und zu einem Gebrauch des Begriffes durch die zunächst so Abgewerteten selbst.

Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer (vermeintlichen) Kultur, Herkunft oder Religion abwertet. In Deutschland betrifft das bspw. nicht -weiße Menschen – jene, die als nicht-deutsch, also vermeintlich nicht wirklich zugehörig angesehen werden. Wenn Menschen nicht nach ihren individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften oder danach, was sie persönlich tun, sondern als Teil einer vermeintlich homogenen Gruppe beurteilt und abgewertet werden, dann ist das Rassismus.

Mit dieser Ideologie werden ungleichwertige soziale und ökonomische Lebensverhältnisse, Ausschlüsse von Menschen oder sogar Gewalt gerechtfertigt. Rassismus ist dabei kein „einfaches“ Mobbing, denn Rassismus beruht auf einem realen Machtunterschied in unserer Gesellschaft. Voraussetzung dafür ist, dass Menschen nach äußerlichen oder (vermeintlichen) kulturellen Merkmalen in „Wir“ und „Andere“ eingeteilt werden. Die „Anderen“ werden dabei als weniger wert oder weniger gut als das „Wir“ eingestuft.

Rechtsextremismus ist kein einheitliches Phänomen, sondern kommt in unterschiedlichen Ausprägungen vor. Daneben gibt es andere Begriffe wie Faschismus oder Neonazismus, aber auch Rechtsradikalismus, die immer wieder vorkommen. Allgemein lässt sich sagen, dass sich Rechtsextremismus als Ober- und Sammelbegriff durchgesetzt hat.

Kurz und knapp:

- Rechtsextremist*innen gehen von einer Ungleichwertigkeit von Menschen aus.

- Sie verharmlosen und rechtfertigen den Nationalsozialismus.

- Sie haben eine Affinität zu diktatorischen Regierungsformen.

- Sie finden, dass die Gemeinschaft vor dem und der Einzelnen steht und Bürger*innen sich der Staatsräson unterordnen sollen.

Rechtsextremist*innen gehen von einem sozialdarwinistisch begründeten „Recht des Stärkeren“ aus. Sie wollen die Versprechen nach politischer Freiheit überwinden, die zum Beispiel die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte garantiert.

Was bedeutet das?

Sie denken, dass sich das "Recht des Stärkeren" durchsetzen sollte und ihrer Ideologie nach "schwache" Menschen weniger Wert und weniger schützenswert sind. Diese Idee des "Recht des Stärkeren" stammt aus dem Tierreich, wo das stärkere Tier eher überlebt. Diesen Gedanken auf Menschen zu übertragen ist jedoch menschenverachtend. In unserem Grundgesetz steht an erster Stelle, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das bedeutet, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Es gibt keine "besseren, stärkeren" Menschen. Jeder Mensch ist berechtigt, ein gleichwertiger Teil dieser Gesellschaft zu sein und respektiert zu werden.

Unsere Freiheit gehört zu unseren Menschenrechten und ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergeschrieben. Wir dürfen selbst entscheiden, wen wir wählen, an was wir glauben oder ob und wie wir uns politisch beteiligen möchten. Rechtsextreme möchten insbesondere die politische Freiheit einschränken, sodass jede*r nur ihre Ideologie anerkennt.

Schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung von Menschen afrikanischer und afro-diasporischer Herkunft, Schwarzen Menschen, Menschen dunkler Hautfarbe und People of Color. Der Begriff beschreibt nicht notwendigerweise die Hautfarbe, sondern die gemeinsame Position im Machtgefüge der rassistischen Gesellschaft und die geteilten Erfahrungen des Rassismus. Der Begriff wird bewusst groß geschrieben, weil er auf die Positionierung in der weiß dominierten Mehrheitsgesellschaft verweist. Der Begriff ist emanzipatorischer Natur und aus der Widerstandsbewegung entstanden.

Sexismus beschreibt die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts. Er begründet sich aus Geschlechterstereotypen und Rollenbildern darüber, wie Menschen aufgrund ihres Geschlechts „zu sein haben“. Sexismus kann sich gegen alle Geschlechter richten, überproportional betroffen sind jedoch Mädchen und Frauen sowie geschlechterdiverse Personen.

Die Wurzeln hinter diesen Geschlechterstereotypen sind Annahmen darüber, dass Geschlechter in einem hierarchischen Verhältnis zueinanderstehen und Männlichkeit das überlegene Geschlecht sei (Patriarchat). An die Geschlechter werden bestimmte Attribute gekoppelt zum Beispiel: „Männer sind stark“, „Frauen sind harmoniebedürftig“. Mit diesen Rollenbildern wird jeder Mensch schon früh in der Kindheit konfrontiert und verinnerlicht sie als gelernte Annahmen über Geschlecht.

Auf der zwischenmenschlichen Ebene beschreibt Sexismus die Äußerung von sexistischen Einstellungen durch Worte oder Handlungen. Manche sexistischen Einstellungen sind leicht als solche zu erkennen: zum Beispiel die zur Schau gestellte Ablehnung von Gleichberechtigung, durch Aussagen auf Basis stereotypischer Rollenzuschreibungen: „Frauen sollen zurück an den Herd, nicht in den Vorstand!“ „Warum beantragen Sie Elternzeit, Sie sind doch ein Mann? Wo ist Ihre Frau?“

Oft ist der sexistische Gehalt einer Äußerung jedoch nicht so leicht zu erkennen, etwa wenn die Diskriminierung von Frauen pauschal geleugnet wird oder wenn Maßnahmen zum Abbau von Ungleichheiten zwischen Geschlechtern abgelehnt oder bagatellisiert werden. Im breiten Spektrum sexistischer Einstellungen und Verhaltensweisen stellt die sexuelle Belästigung eine besonders verletzende und herabwürdigende Ausprägung von Sexismus dar.

Sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt sind kein Einzelschicksal, sondern ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft: Mädchen, Frauen und geschlechterdiverse Menschen sind überproportional davon betroffen.

Dazu zählen Handlungen, die das sexuelle Selbstbestimmungsrecht eines Menschen verletzen. Dies können z.B. sexuell herabwürdigender Sprachgebrauch, Gesten mit sexuellem Bezug, das Zeigen pornografischer Darstellungen, unerwünschte Berührungen, körperliche Übergriffe und die Nötigung zu sexuellem Verhalten sein.

Sexuelle Belästigung kommt in allen Teilen der Gesellschaft vor, auch an Hochschulen. Hier können Abhängigkeitsverhältnisse und berufliche Hierarchien missbräuchliches Verhalten begünstigen.

Stalking ist das willentliche, beabsichtigte und wiederholte Nachstellen, Verfolgen oder Belästigen einer bestimmen Person gegen ihren ausdrücklichen Willen.

Stalking-Handlungen sind insbesondere:

- unerwünschte, häufige Kontakte (persönlich, per Telefon, Brief, E-Mail oder in sozialen Netzwerken)

- unerwünschter Aufenthalt in der Nähe, einschließlich Hinterherlaufen oder -fahren.

Bettina Gebhardt (sie/ihr)

Leitung und Antidiskriminierungsbeauftragte

- AM 110

- Logenstraße 4 | 15230 Frankfurt (Oder)

- +49 335 5534 2597

- gebhardt@europa-uni.de

Sprechzeiten

nach Vereinbarung

Postanschrift:

Europa-Universität Viadrina

Abteilung Chancengleichheit

Große Scharrnstraße 59

15230 Frankfurt (Oder)