Viadrina-Premiere bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin

Bei der 25. Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin am 28. Juni 2025 war die Viadrina erstmals vertreten. Vier Forschende der Europa-Universität kamen im Hauptgebäude der Humboldt-Universität mit dem Publikum ins Gespräch. Ihre Vorträge über die Gewinnstrategie im Videospiel Fortnite, Fallstricke von Gründungen im Tech-Bereich, Dilemmata in der deutschen Außenpolitik und die erstaunliche Protestgeschichte der Ukraine stießen auf viel Interesse.

Es war kaum 17 Uhr, als mit Eröffnung der Langen Nacht der Wissenschaften schon die ersten Gäste zielstrebig den Weg in den etwas abgelegenen Hörsaal fanden, um von Prof. Dr. Georg Stadtmann etwas über „Die Fortnite-Falle: Wie ein kostenloses Spiel Milliarden verdient“ zu lernen. Sie erlebten, was viele Wirtschafts-Studierende der Viadrina bereits genossen haben: einen unterhaltsamen, eingängigen Vortrag über die Verkaufsmaschen des Spiele-Giganten Epic Games. Stadtmann tanzte, wie Figuren in dem Spiel es tun und führte auch ansonsten anschaulich vor, wie die Spieleentwickler mittels Zeitdruck, Geld-Illusion und schlauem Marketing viel Geld verdienen, obwohl das Spiel an sich für Nutzer*innen kostenfrei ist. „Was früher, als ich jung war, die Turnschuhe mit drei Streifen waren – diese sozialen Vergleiche – das findet jetzt in der virtuellen Welt statt“, verdeutlichte er. Spieler*innen geben für spezielle Outfits und Ausstattungen viel Geld aus. Wer mit der kostenfreien Version spielt, gelte für andere schnell als „trash“ oder „Abfall“, so Stadtmann. Seine Studie über die Gewinnstrategien von Fortnite wurde bereits in aufsehenerregenden US-amerikanischen Klageschriften gegen den Spiele-Konzern für die Beweisführung genutzt. Bei der Wissenschaftsnacht in Berlin war Stadtmann unter anderem für Spieler*innen und besorgte Eltern ein begehrter Gesprächspartner.

Viadrina-Forschende teilen ihr Wissen bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin

Wie man an der Viadrina lernt, Digitalisierung kritisch zu reflektieren

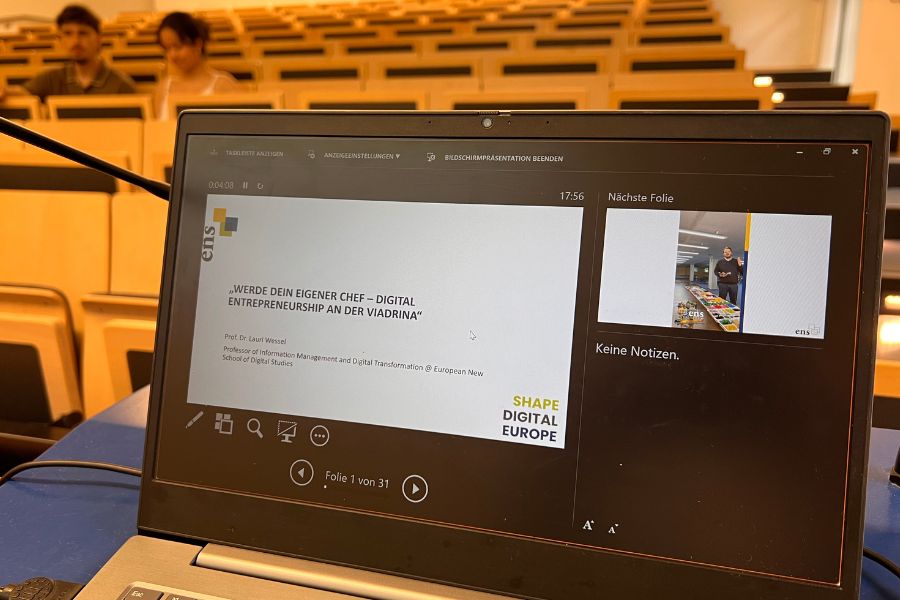

Einen Einblick in seine Lehr- und Forschungstätigkeit an der European New School of Digital Studies (ENS) gab im Anschluss Prof. Dr. Lauri Wessel. Er berichtete über die Fallstricke, die bei Tech-Gründungen lauern. So hat er die Entwicklung einer App wissenschaftlich begleitet, die helfen sollte, Rückenschmerzen vorzubeugen. Eingesetzt wurde dabei ein T-Shirt mit Sensoren, die die Haltung der Nutzenden registriert. Schnell wurde klar: Potenzielle Kund*innen sahen kaum Mehrwert in dem Service, der sie vor Problemen schützen sollte, die sie noch gar nicht hatten. Zudem war die Auswertung der Gesundheitsdaten in der App viel zu detailliert und medizinisch. Wessels Schlussfolgerung: „Bei der Einführung von Technologie kommt es oft zu Effekten, die niemand vorhergesehen hat und die manchmal das Gegenteil von dem sind, was man beabsichtigt.“ Deshalb sei es so wichtig, über die Perspektive der Ingenieur*innen hinaus ethische und soziale Dimensionen zu verstehen. „Unser Studiengang Digital Entrepreneurship macht Studierende zu kritischen Denker*innen und damit zu Gestalter*innen der Gesellschaft, wie wir sie brauchen“, brachte Wessel ein bisschen Viadrina-Werbung bei der Stipp-Visite an der Humboldt-Universität unter.

Außenpolitische Probleme in ihrer vollen Hässlichkeit

Wie schützt man die Zivilbevölkerung in Gaza und sichert dennoch die Existenz von Israel? Sollte man Russland zu jedem Preis dazu bewegen, die Ukraine nicht weiter zu attackieren oder ist es wichtiger, die Unabhängigkeit der Ukraine zu gewährleisten? Über solche scheinbar aussichtslosen Dilemmata der deutschen Außenpolitik kam Dr. Anne Holper mit Interessierten ins Gespräch. Mit „Zielkonflikte und Dilemmata im deutschen Friedensengagement“ war ihr Vortrag überschrieben, in dem sie aus Perspektive der Praktikerin und Forscherin darüber berichtete, in welchen Zwängen außenpolitische Akteur*innen mitunter stecken und wie diese überwunden werden können. Wer mit undemokratischen und nicht legitimierten Akteuren wie den Taliban verhandeln muss oder Frauenrechte in Regionen fördern möchte, in denen schon die Teilnahme an solchen Programmen für die weibliche Bevölkerung hochriskant ist, der stehe oft vor dem Dilemma Pragmatismus versus Prinzipientreue. Wie schafft man es in solchen Situationen, in denen zwei Optionen zwingend erscheinen, sich aber nicht vereinbaren lassen, nicht zu resignieren? Für Anne Holper liegt der erste Schritt in der Anerkennung des Dilemmas. „Ein Problem wird erst lösbar, wenn man es in der vollen Hässlichkeit anerkennt“, so die Konfliktforscherin. Im zweiten Schritt sei entscheidend, Optionen zu entwickeln, die aus dem Entweder-Oder-Schema ausbrechen. Hierfür gebe es zahlreiche Methoden: vom Abwarten, über das Priorisieren und das Entdämonisieren bis zum Finden von Behelfslösungen – wie etwa in UN-Pufferzonen zwischen zwei verfeindeten Gebieten.

Revolutionsrepertoire der Ukrainer*innen

Viele der Gäste hätten mit Anne Holper gern noch länger über deren Innen-Ansichten gesprochen, doch schon warteten die nächsten Interessierten auf den abschließenden Vortrag von Dr. Susann Worschech, die unter dem Titel „Von Granit bis Gelbe Schleife“ eine kurze Protestgeschichte der Ukraine umreißen wollte. Mit zahlreichen Anschauungsmaterialien nahm die Koordinatorin des Kompetenzverbundes Interdisziplinäre Ukrainestudien (KIU) die Zuhörenden mit auf eine kurze Zeitreise, um der Frage nachzugehen, woher der ukrainische Wille zum Widerstand rührt. Zeltstädte, Suppenküchen und wochenlanges Ausharren auf zentralen Plätzen bilden von der Granitrevolution 1990 über die Orangene Revolution 2004 bis zur Revolution der Würde (Euromaidan) 2014 eine Kontinuität im Revolutionsrepertoire der Ukrainer*innen. Doch Susann Worschech führte noch weiter zurück. Wer die Demonstrationen verstehen will, müsse auch die Geschichte der Russifizierung ab den 1930er-Jahren kennen, die Auslöschungsversuche und die massive Unterdrückung alles Ukrainischen. All das spiele auch in den Kämpfen um Unabhängigkeit, Demokratisierung und Europäisierung seit den 1990er-Jahren eine Rolle, so ihre Ausführungen.

Eindrucksvoll berichtete Susann Worschech von ihren ganz aktuellen Einblicken in die höchst aktive ukrainische Zivilgesellschaft, die sie zuletzt vor wenigen Wochen vor Ort beobachten konnte. „Trotz täglicher Attacken durch Russland hat die Ukraine die siebthöchste Beteiligungsquote weltweit“, betonte sie. Rund 70 Prozent der Bevölkerung engagieren sich finanziell oder persönlich. „Zum Vergleich: In Deutschland sind es nur 40 Prozent“, so Worschech. Von Spenden für die Armee über Hilfe für Geflüchtete, digitalen Aktivismus und Widerstandsgesten in den besetzten Gebieten bis zu Partisanenbewegungen und Cyberangriffen – die Ukrainer*innen zeigen laut Worschech auch und gerade aktuell unter höchstem Druck ihre zivilgesellschaftliche Kraft.

Einige der Zuhörer*innen, die ganz gezielt den Weg zu dem Ukraine-Vortrag gefunden hatten, blieben noch lange nach dem offiziellen Ende im Hörsaal und im Gespräch mit Susann Worschech. Sie verabschiedeten sich schließlich mit den Worten: „Vielleicht sehen wir uns mal an der Viadrina. So weit ist es ja nicht.“

Frauke Adesiyan

Zurück zum Newsportal

Beitrag teilen: