Zugang zu einem vergessenen literarischen Feld – Viadrina eröffnet Digitales Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin (DAjAB)

Nach zehnjähriger Arbeit am Aufbau eines Digitalen Archivs jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB) an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) wird das Portal am Montag, dem 7. Juli, 16.00 Uhr, vorgestellt und eröffnet. Mit Tausenden bisher unbekannten oder unerforschten Texten, Fotografien, Originaldokumenten, Interviews und vielen weiteren Informationen, ermöglicht das digitale Archiv erstmals einen umfassenden Zugang zu Leben und Werk von mehr als 1.000 jüdischen Autorinnen und Autoren, die nach 1933 im nationalsozialistischen Berlin unter den Bedingungen antisemitischer Ausgrenzung und Verfolgung lebten und arbeiteten.

Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Online-Vorstellung und Eröffnung des Archivs teilzunehmen: DAjAB Online-Präsentation und Gespräch

„Das Digitale Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB) versteht sich als Beitrag zu einer lange vernachlässigten, kultur- und literaturgeschichtlichen Grundlagenforschung, die den in der NS-Zeit in Berlin lebenden Autor*innen und ihren Werken wieder eine Stimme gibt“, beschreibt Prof. Dr. Kerstin Schoor die Bedeutung des Portals. Die Inhaberin des Axel Springer-Lehrstuhls für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration leitet das Langzeitprojekt. Es wurde über sechs Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert und durch eine Abschlussfinanzierung der Friede Springer Stiftung und der Alfred Landecker Stiftung unterstützt.

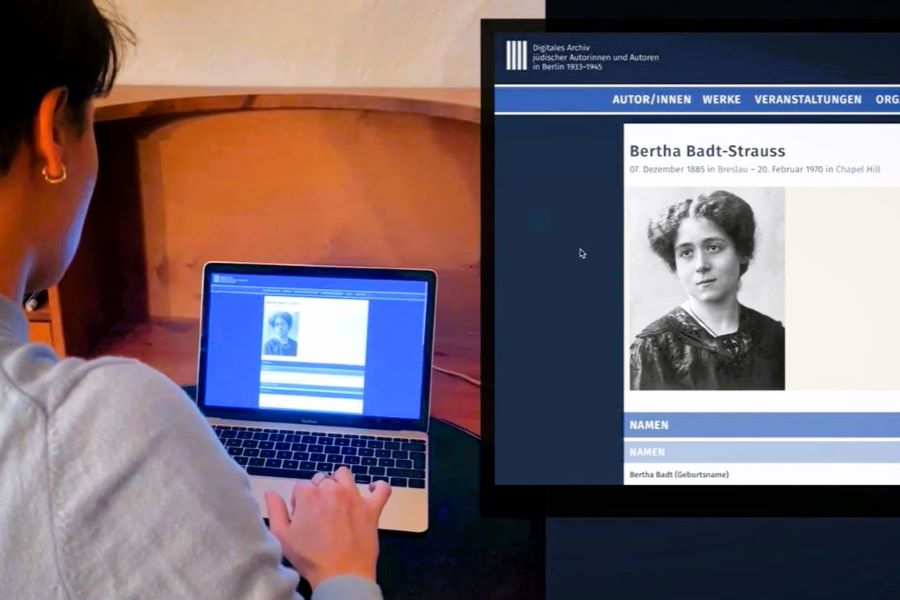

Screenshot

Das Portal umfasst derzeit rund eine Million gespeicherte Informationen, um dem vergessenen literarischen Feld jener Jahre Konturen zu geben. Neben detaillierten biografischen Informationen zu den Personen, werden deren vielfach nach 1945 nicht wieder aufgelegte Bücher, Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge und ausgewählte Sekundärliteratur aufgeführt. Darüber hinaus befinden sich bereits mehr als 4.000 digitalisierte Werke aus den Jahren 1933 bis 1945 sowie Originaldokumente und Nachlassmaterialien, Fotografien und Interviews in dem Portal. Hinzu kommen mehr als 1.000 kulturelle Veranstaltungen, Aktivitäten von etwa 2.200 Organisationen sowie Informationen über nahezu 2.800 Orte jüdischen Lebens in Berlin und dem Berliner Umfeld.

„Das Archiv ist eine Fundgrube für Neu- und Wiederentdeckungen innerhalb eines noch weitgehend unerschlossenen literarischen Feldes, dem man über Jahrzehnte – vielfach ohne Kenntnis einschlägiger Primärtexte und anderer Quellen – mangelnde literarhistorische Relevanz beziehungsweise künstlerisch-ästhetische Bedeutsamkeit unterstellte“, beschreibt Kerstin Schoor die Möglichkeiten des DAjAB.

Das Portal habe auch aus technischer Sicht eine Vorreiterrolle innerhalb der Jüdischen Studien, so Kerstin Schoor weiter. Es bestehen Recherchemöglichkeiten sowohl innerhalb der erfassten Bestände (über interne Verlinkungen) als auch nach außen – zu internationalen Institutionen und Archiven. Über die Suchfunktion können zudem sämtliche im Portal befindlichen digitalisierten Objekte mit der semantischen Volltextsuche durchsucht werden, die nicht nur den Suchbegriff enthalten, sondern auch thematisch ähnliche Stellen anzeigen.

Zurück zum Newsportal

Beitrag teilen: