Juristische Aufarbeitung von Antisemitismus: Internationale Datenbank vorgestellt

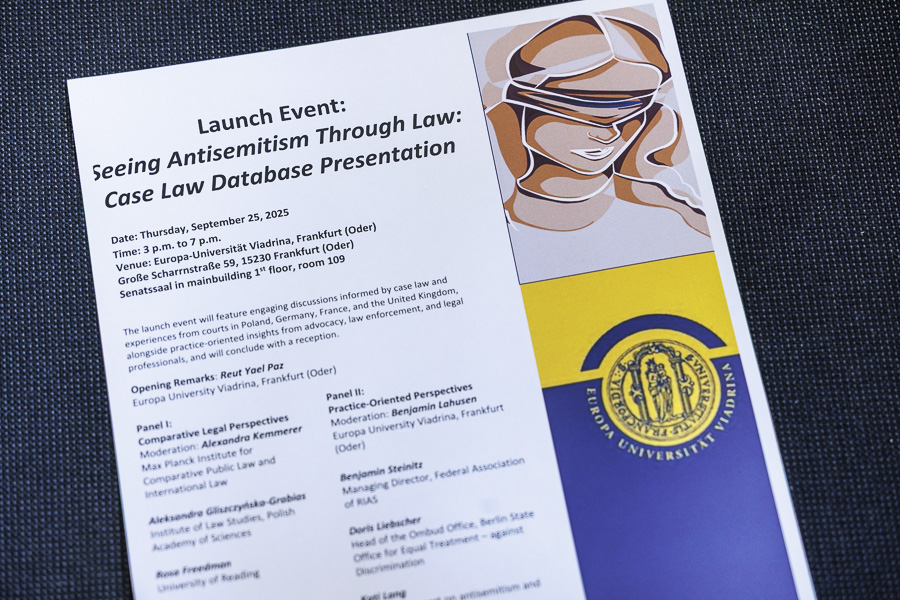

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt „Seeing Antisemitism Through Law“ (SATL) ist für die zweite Forschungsphase an die Viadrina gekommen. Das Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Reut Paz, Prof. Dr. Thilo Marauhn und Prof. Dr. Benjamin Lahusen untersucht dabei die rechtliche Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich und der Ukraine seit 1945. Ziel ist es, eine Datenbank zu erstellen, die diese Fälle abbildet und vergleichende Arbeit ermöglicht. Am 25. September 2025 wurde die Datenbank in einem hybriden Workshop vorgestellt.

Fast 1.500 Fälle, die Antisemitismus berühren, hat das Forschungsteam bisher aus den vier Ländern Deutschland, Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich gesammelt, mit dem Ziel, diese in einer später kostenlos verfügbaren Datenbank zu erfassen. In der neuen Forschungsphase werden außerdem Gerichtsfälle aus der Ukraine gesammelt. Die Idee dahinter ist, den rechtlichen Umgang mit Antisemitismus seit 1945 aufzuzeigen und damit insbesondere für Jurist*innen eine grundlegende Überblickssammlung dieser Fälle zu schaffen, auf die sie sich in ihrer Arbeit berufen können und die vergleichende Arbeit ermöglicht.

Workshop zur Vorstellung der Datenbank

Die hauptverantwortliche Forscherin des Projektes Dr. Reut Paz erzählt, dass sie sich gewundert habe, dass zu diesem Thema noch wenig geforscht und in einer Datenbank erfasst wurde. Zugleich räumt sie ein, dass sie selbst nicht ahnte, wie kompliziert das sein würde: „Als wir angefangen haben, dachte ich, drei Jahre würden reichen. Dann haben wir schnell gemerkt, dass es viele Fragen aufwirft, etwa, wie man Antisemitismus überhaupt definieren kann, um diese Fälle zu finden.“ Dabei spielen auch die spezifischen kulturellen und historischen Kontexte der untersuchten Länder eine Rolle. Reut Paz spricht beispielhaft über Frankreich. Bis 1967 ist in Gerichtsdokumenten zu Antisemitismusfällen oft von „Israeliten“ die Rede, danach dann von „Juden“.

Die Schwierigkeit, eine Antisemitismusdefinition abzustecken, ist dabei nicht nur eine gesamtgesellschaftliche, sondern auch eine juristische. Wegen der hohen Politisierbarkeit bleibt sie daher oft unbeantwortet. Auch im juristischen Kontext bedeutet das, dass die Auseinandersetzung damit oft ausbleibt. „Die meisten wollen damit nichts zu tun haben und vermeiden es lieber“, beobachtet Reut Paz. In der juristischen Forschung zu Antisemitismus in Deutschland klaffen große Lücken, erklärt sie. Während es breite Forschung zu Antisemitismus und den Positionen von Jüdinnen und Juden beispielsweise in der Kunst oder Literatur gebe, fehle die Forschung in den Rechtswissenschaften. Auch in Polen sei das ähnlich. In Deutschland beobachtet sie vor allem Angst vor dieser Auseinandersetzung: „Diese Angst finde ich erstmal auch nicht so problematisch, denn sie kann auch dazu führen, dass man vorsichtig ist und somit auch sorgfältiger. Aber wenn Angst dazu führt, sich gar nicht damit zu befassen und die Auseinandersetzung verhindert, dann produziert das teilweise komische Lösungen. Deswegen sollten die Menschen mehr Mut haben.“

Für das Projekt haben sie eine eigene, relativ weitgefasste Definition erstellt, die vier Themen umfasst: israelbezogener Antisemitismus, religiöser Antisemitismus, geschichtliche Antisemitismen und konspiratorischer Antisemitismus. Die Definition von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) haben die Forschenden beispielsweise nicht übernommen. Diese sei zwar aktuell sehr wichtig für Jurist*innen, aber eben zu neu und teilweise umstritten, um damit historische Kontexte und Fälle zu erfassen.

Neben den Überlegungen ist auch der Zugang zu den Akten häufig nicht einfach. Viele Gerichtsakten seien gesperrt, erklärt Dr. Reut Paz. Als Völkerrechtlerin habe sie sich auch gefragt, ob es im Fall der Ukraine überhaupt der richtige Zeitpunkt sei, mitten im Krieg nach diesen Fällen zu forschen. Doch auf das Ende des Krieges zu warten, würde auch bedeuten in Kauf zu nehmen, dass Akten zerstört werden und verschwinden.

Ursprünglich startete das Forschungsprojekt mit den vier Ländern Deutschland, Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich. Die Ukraine kam als Forschungsgegenstand vor allem durch die Viadrina dazu, an die das Forschungsprojekt im vergangenen Jahr umgezogen ist. Mit dem Forschungsprojekt kam auch Reut Paz an die Europa-Universität, an der sie am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte akademische Mitarbeiterin ist.

In der letzten Phase des Forschungsprojektes geht es vor allem darum, wie man die Zusammenfassungen der Fälle schreibt. Sie sollten einander ähneln, um Vergleichbarkeit herzustellen. Zugleich sollen sie die Fälle aus verschiedenen Ländern abbilden, die in Gegenstand und Verfahren teilweise sehr unterschiedlich sind. In der Datenbank werden diese Zusammenfassungen der Fälle jeweils in der Originalsprache und auf Englisch verfügbar sein.

Lea Schüler

Zurück zum Newsportal

Beitrag teilen: